Un autre aspect doit être considéré, du côté des avantages que, dans son contexte propre, la civilisation chinoise a pu trouver à la conservation et à l’entretien d’un système graphique aussi complexe et aux éléments constitutifs aussi abondants. Cet aspect comporte des conséquences qui pourront paraître surprenantes, et qui sont de grande portée.

Si nous examinons le tableau auquel nous nous sommes déjà référés (Ill. 7), nous constatons que dans ce bel idéal d’intersection entre les lignes et les colonnes, les produits de ces dernières sont en fait loin d’être réguliers. D’abord il y a des cases qui ne sont pas remplies : les caractères qui les occupaient potentiellement n’ont pas été créés, n’ont pas correspondu à un besoin. D’autre part, l’axe phonético-sémantique réserve bien des occurrences qui dissuadent de trop se fier à une quelconque régularité de ses principes. Ceci dans l’ordre du sémantisme d’abord. Ainsi, dans la colonne des mots prononcés fen, il faudrait beaucoup d’imagination pour trouver à 枌 fén, l’"orme blanc", ou à la rivière nommé Fén 汾, un quelconque rapport avec la notion, que nous avons relevée, de "séparation", "division", "dispersion" : c’est qu’il n’y en a pas. Ces mots, pour être écrits, ont profité de façon en quelque sorte opportuniste de places disponibles dans des cases phonétiques dont ils ne partagent cependant pas la couche sémantique : la commodité de classement, de caractère ad hoc, l’a emporté en l’occurrence sur la rigueur d’un quelconque principe directeur. Ce phénomène est constatable pour des centaines de caractères. Il y a donc un flou. Ce flou est beaucoup plus grand encore du côté du phonétisme. Une brève observation du tableau montre combien les irrégularités y sont importantes. Ces irrégularités peuvent ne pas avoir été présentes à l’origine, mais être le fruit d’évolutions phonétiques divergentes, sur le long terme, de certains phonèmes. C’est le cas pour 江, prononcé jiang, alors que 紅 est prononcé hong : à l’origine, ils ont très certainement été prononcés de façon plus ressemblante, voire identique. Mais dans d’autres cas, le regroupement sous un même élément phonétique paraît autrement plus aléatoire : ainsi, les caractères 侮, 海, 敏, 梅, 悔, 緐, 莓, inscrits plus hauts, et dont l’élément commun est 每, prononcé mei, se répartissent-ils en des prononciations qui paraissent bien chaotiques : 侮 wu, 海 hai, 敏 min, 梅 mei, 悔 hui, 緐 fan, 莓 mei !

Le système graphique du chinois présente ainsi quelque chose d’un peu monstrueux, au point qu’on le croirait volontiers peu viable si l’on ne se rappelait… qu’il était, de tous les systèmes graphiques du monde, et sur la durée historique, celui qui avait eu la plus grande longévité. Aucune écriture en effet n’a été aussi stable sur le long terme que la chinoise. Comment cette aberration est-elle possible ? C’est qu’elle a parfaitement joué la partie qui était la sienne, eu égard au contexte plus général dans laquelle elle était incluse, et dont elle a fini par devenir une partie indissociable.

Pour évoquer certains traits de cette cohérence où l’écriture joue sa part, passons encore par un paradoxe, en soutenant que, loin d’être un inconvénient, les incommodités de lecture des caractères sur lesquelles nous nous sommes étendus, ont été un avantage dont ce système graphique est en droit de tirer la plus légitime fierté. Est-ce parce que l’écriture chinoise, restée éloignée d’une complète phonétisation, a pu unifier sous une écriture commune un ensemble disparate de dialectes, ainsi qu’on aime tant à le répéter en Chine ? Pas du tout, et nous reviendrons un peu plus loin sur cette trompeuse assertion. Cet avantage réside ailleurs, et nous le dirons sans ironie : il est dans le frein puissant qu’oppose cette écriture, et le système discursif qui l’accompagne, à l’autonomie du sujet individuel. Dans le contexte des utilisateurs d’une écriture phonétique telle que la nôtre, un individu, pour peu qu’il connaisse l’alphabet et ses règles, peut toujours rencontrer un mot qu’il ne connaît pas : mais au moins, il peut toujours le lire. Sa position subjective en est déterminée. Ce mot qui ne lui appartient pas, l’individu peut se l’approprier, et de son seul mouvement, par l’acte de lecture. C’est que tout sujet se trouve ainsi en position de nommer. Dans l’écriture chinoise, il se trouve juste assez de phonétisme pour servir à une mnémotechnique, pas assez pour en arriver au palier d’un déchiffrement autonome. Avec les sinogrammes, le sujet individuel n’a accès de lui-même, ni à la signification, ni à la prononciation. En aucun cas. Pour pouvoir lire, pour pouvoir nommer, il doit toujours s’en remettre à un « maître » (quel qu’il soit : il peut tout aussi bien s’agir d’un dictionnaire, et la différence ici n’est pas fondamentale) qui sait mieux que lui, l’a précédé dans le savoir, et place le sujet en position, non pas de s’approprier − il n’en a pas les moyens −, mais de recevoir d’autrui. C’est là un point décisif. La question de la lecture est associée avec celle de la soumission ; je serais tenté de dire qu’il est à peine besoin d’aller chercher plus loin les raisons pour lesquelles on trouve, dans la tradition chinoise sur le long terme, une dimension aussi envahissante au discours du maître. Qu’on imagine les avantages d’une écriture ainsi créée pour et autour d’un pouvoir politique à dimension quasi divine, écriture qui, par sa difficulté et la codification qu’elle impose (« traduction » de tout énoncé de la langue parlée vers les codes de la langue graphique), reste, dans la majeure partie de la durée de l’histoire chinoise, l’apanage d’un petit nombre de spécialistes intéressés par la perduration de leur position de pouvoir, et par conséquent de l’ordre politique dont cette position découle. Cette écriture n’est pas appropriable en tant qu’écriture, isolément : elle transporte avec elle, collés à elle, toute une culture spécifique, et plus encore tout un discours. Son type de transmission − et j’aurai essayé de faire comprendre ici pour quelles raisons inhérentes au système graphique lui-même − renforce sans cesse la présence du maître et de ses avatars (la tradition, les Classiques, Confucius, le groupe sourcilleux des « frères », i.e., des autres lettrés, les concours mandarinaux de l’âge impérial, etc.) ; le sujet individuel n’y jouit peut-être pas de son autonomie, mais il accède là à un moyen puissant de se trouver sans cesse conforté par le groupe, qui lui propose de quoi prolonger un rapport imaginaire au monde. Dans ce sens, la question de l’image du réel, image présente en filigrane dans quelque sinogramme que ce soit, oriente tout un rapport au réel ainsi passé au prisme de l’écriture. Parce qu’elle était coupée de la langue qu’on parlait, la langue graphique − que l’on pourra appeler, au cours de l’histoire, « langue classique » − a également échappé à la sécularisation ; il n’y a pas de différence fondamentale entre la langue archaïque et celle que l’on écrira à un moment donné : toutes deux sont « archaïques » au sens où elles sont habitées par le discours des Anciens, qui sont toujours, quelque part, des Maîtres. La perduration du modèle politique et social chinois, s’il en est, a reposé d’abord et avant tout, dans l’histoire, sur ce mode d’écriture aux qualités uniques. C’est à des gens de culture, impliqués étroitement dans des questions de textes et d’écriture (cf. Confucius, qui, de son propre aveu, ne crée rien, mais « transmet »), que ce système a contribué à conférer une position qui ailleurs serait l’apanage de gens de religion, de prophètes, voire de divinités… Elle donne incontestablement raison à ceux qui affirment que l’alphabet, et tout spécialement avec la survenue de la voyelle (laquelle permet de se passer de l’arbitrage du maître), a été une clé pour l’accès à la pensée démocratique.

L’indifférence − en tout cas jusqu’à un certain point − de l’écriture chinoise à la langue qui se parlait a représenté également, historiquement, un avantage décidé dans cet autre domaine de la politique qu’est l’unité du pays. Quiconque a eu l’occasion de converser avec des Chinois sur ce sujet aura pu constater avec quelle fierté est répétée, parmi eux, cette grande assertion nationale selon laquelle les Chinois parlent leurs dialectes locaux mais se retrouvent dans l’unité des sinogrammes, lesquels, de par leur indifférence relative aux prononciations, résolvent, au niveau de l’écrit, les difficultés d’intercompréhension causées par la diversité des idiomes. Il s’agit là de l’une de ces assertions collectives qui entretiennent l’illusion de l’harmonie nationale − que ce soit à usage interne ou à usage de différentialisme par rapport au monde extérieur. Rien pourtant n’est plus faux. L’écriture chinoise a été tout au contraire au cours des siècles l’instrument de l’impérialisme de l’empire, et cet instrument a résolu le problème politique posé par la multitude des dialectes de la plus simple des façons : en empêchant purement et simplement qu’ils fussent écrits. Encore aujourd’hui, et pour le formuler de manière un peu lapidaire, beaucoup de Chinois parlent quotidiennement leur dialecte maternel, mais ils écrivent… en chinois, autrement dit, pour beaucoup d’entre eux, dans une autre langue. En fait bien des « dialectes » chinois, c’est-à-dire qualifiés comme tels en Chine, ne sont pas, en réalité, des dialectes. Même s’ils appartiennent à la famille des langues sinitiques, il s’agit bien souvent de langues à part entière − comme l’allemand et le français sont des langues distinctes de la famille indo-européenne. L’écriture chinoise a cependant permis, historiquement, de réduire cette différence à l’insignifiance, en ne lui donnant pas voix. Sauf assez récemment, et dans des cas limités et très particuliers, les « dialectes » ne sont jamais écrits. Les historiens s’accordent généralement à penser que si l’écriture en Chine avait versé vers le système phonétique, ce système, en donnant la possibilité aux diverses langues chinoises d’être écrites, en aurait révélé le différentialisme au point très certainement de conduire à la naissance d’un ensemble de nations distinctes − tout comme en Europe − au lieu que l’écriture telle qu’elle s’est maintenue a été un instrument d’intégration. Mais qu’on ne se trompe pas sur l’appréciation à apporter à cette intégration : loin d’être respectueuse des dialectes, elle les a écrasés. Leibniz, qui croyait que l’écriture chinoise, parce qu’elle était logographique et non pas phonétique, faisait une candidate de choix pour ce qui aurait pu être une langue universelle, ne savait pas à quel point il se trompait. Cette écriture était porteuse plus qu’aucune autre du particularisme culturel de ses utilisateurs, et, en l’occurrence, de l’impérialisme politique et culturel qui les animait. Longtemps, Coréens et Japonais, qui empruntèrent son écriture à leur puissant voisin, parlèrent eux aussi leur langue et écrivirent en chinois. Quand ils voulurent donner voix à leur langue, ils durent s’inventer des signes graphiques nationaux, qui furent comme de juste entièrement phonétiques − syllabique au Japon, alphabétique en Corée. Pour le formuler de façon un peu familière, cette écriture chinoise n’a pas été pour eux un cadeau à tous égards. Aujourd’hui, les Japonais bricolent avec les caractères chinois, qu’ils intègrent tant bien que mal au système propre de leur langue, aboutissant au système graphique de loin le plus complexe de toutes les grandes langues du monde. Les Coréens ont décidé à date récente de résoudre le problème de la mixité d’un système mélangeant caractères chinois et lettres autochtones en boutant dehors, purement et simplement, les sinogrammes : simplification radicale et néanmoins redoutable, l’influence du chinois ayant fait à cette langue le cadeau empoisonné de montagnes d’homophones, dont les caractères chinois ne sont précisément plus là, désormais, pour lever les équivoques. La simplification par phonétisation y a fatalement beaucoup compliqué les choses…

À la suite de l’introduction, au premier millénaire de notre ère, du bouddhisme, c’est-à-dire d’une religion qui faisait entendre, pour la première fois en Chine, le message inouï d’un salut proposé à tout un chacun, tendant ainsi à individuer le sujet, un autre usage de l’écriture chinoise apparut, qui permit d’écrire la langue que l’on parlait. Mais cette langue « vulgaire », qui servit à écrire des récits, des épopées, du théâtre, fut rejetée par le pouvoir des lettrés aux idéaux foncièrement conservateurs, avec le même mépris qui était le lot des dialectes, parce que l’une comme les autres relevaient de ce lieu innommable où était par trop présente, dans la langue écrite, la langue du sujet parlant.

L’écriture chinoise a constitué un barrage très efficace contre la découverte des lois du langage, à laquelle contribue la lettre, et, à travers elle, une analyse qui pousse jusqu’à la distinction entre voyelles et consonnes. Mais elle a joué son rôle en revanche, dans cette soumission des sujets à un ordre collectif, à laquelle on donne traditionnellement, en Extrême-Orient, le nom d’harmonie.

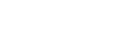

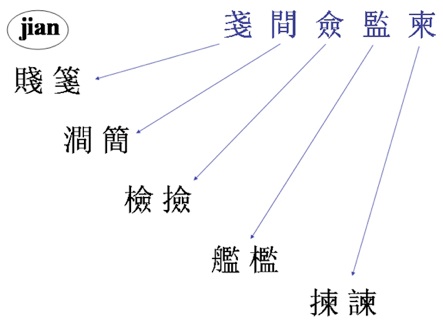

En1919, la génération d’intellectuels de la jeune République issue de la Révolution de 1911 avait bien identifié que les problèmes posés au sujet et au citoyen modernes, dans la crise historique que traversait le collectif national, avaient affaire à l’écriture. C’est pourquoi ils adoptèrent résolument, à partir de cette date, l’usage généralisé consistant à écrire en langue vulgaire, en rejetant la langue classique qui les ligotait au passé et à ses maîtres. Cette langue fut qualifiée de « blanche » (baihua 白話), expression censée illustrer la fin de cette opacité de l’oral dans l’écrit. On pourra désormais écrire le même petit texte reproduit plus haut dans une langue écrite cédant à la lecture orale le droit de lever elle aussi les équivoques. On obtiendra ainsi, pour le même texte, un énoncé où les mots apparaissent cette fois dans leur polysyllabisme :

Shī shì chī shīzi jì

Yǒu yi wèi zhù zài shípéng lǐ de shīrén jiào Shī shì, ài chī shīzi, juéxīn yào chī shízhi shīzi.

Tā chángcháng qù shìchǎng kàn shīzi.

Shídiǎn zhōng, gānghǎo yǒu shízhi shīzi dào le shìchǎng.

Nà shíhòu, gānghǎo Shī shì yě dào le shìchǎng.

Tā kànjiàn nà shízhi shīzi, biàn fàng jiàn, bǎ nà shízhi shīzi shāsǐ le.

Tā shíqǐ nà shízhi shīzi de shītǐ, dài dào shípéng.

Shípéng shī le shuǐ, Shī shì jiào shìcóng bǎ shípéng cāgān.

Shípéng cāgān le, tā cái shìshi chī nà shízhi shīzi.

Chī de shíhòu, cái fāxiàn nà shízhi shīzi, yuánlái shì shízhi shítou de shīzi shītǐ.

Shìshi jiěshì zhè jiàn shìqíng ba.

L’oral travaille cependant plus qu’on ne pourrait le croire, aujourd’hui, cette écriture toujours restée, en apparence, aussi muette qu’à ses débuts. Sur les ordinateurs, mais aussi les téléphones portables, et donc avec toutes les pratiques qui leur sont attachées, et qui envahissent le quotidien de la Chine, écrire en chinois, c’est écrire par le même clavier alphabétique, exactement, que nous employons. On le voit : ce n’est plus seulement l’oral qui travaille désormais cette écriture chinoise à la façade immuable, mais la lettre.

Du Pékin d’où les maisons anciennes à cour carrée ont été effacées, à l’intérêt contemporain des Chinois pour la psychanalyse, la lettre court désormais dans les soubassements de la modernité du pays, comme la vérité sous la barre du semblant.

Rainier LANSELLE

Psychanalyste

Maître de Conférences, Université Paris 7

UFR Langues et Civilisations d’Asie Orientale

85 rue Albert, 75013 Paris

01 48 03 01 03, 01 56 61 29 77

Mobile 06 67 13 30 01