On ne s’étonnera pas, à partir de ce que nous venons d’esquisser, que les caractères chinois puissent être beaucoup plus nombreux que les syllabes présentes dans la langue naturelle. Et ils le sont. Si le mandarin, aujourd’hui, n’utilise pas plus de 450 syllabes différentes − ce qui est d’une grande pauvreté phonologique comparé à n’importe quelle langue indo-européenne −, les plus grands dictionnaires de la langue comprennent jusqu’à plus de 50 000 caractères différents ! Les caractères sont donc, en théorie du moins, en moyenne cent fois plus discriminants que les syllabes de la langue, qui pourtant, rappelons-le, ne sont pas seulement des phonèmes, mais aussi des morphèmes.

Cette richesse a été développée en raison, précisément, de la vénération particulière accordée en Chine à la chose écrite, vénération qui tire son origine de la fonction religieuse de l’écriture. Elle a permis le développement d’une langue faite pour l’écrit, divinatoire d’abord, puis officielle, administrative, rituelle, annalistique, voire littéraire, toujours considérée comme l’apanage d’une classe de spécialistes, gens savants et gardiens de leurs propres privilèges, pris dans une relation avec le pouvoir, et qui n’ont jamais pensé que l’écriture dût être un reflet de la parole. Outillage sacré dès sa naissance, elle est empreinte d’une qualité de reflet des choses et des phénomènes de l’univers qui est beaucoup trop transcendante pour qu’on ait seulement songé à accréditer jamais une quelconque prééminence de la parole humaine. On peut sans doute aller jusqu’à dire qu’en Chine, c’est l’écriture elle-même qui a absorbé une part importante du sentiment religieux. On peut aller jusqu’à se demander si le religieux, ce n’est pas elle. L’écriture chinoise a été ainsi constamment tenue à l’écart de tout ce qui pouvait ressembler au destin des autres écritures de l’ancien monde, qui toutes entrèrent irrésistiblement dans l’orbite du phonétisme, et furent in fine organisé par lui. En Chine, l’écriture court-circuitait l’articulation des mots, autrement dit des signifiants linguistiques, pour faire un bond, de nature religieuse ou parareligieuse, directement vers la représentation des objets de l’univers, dont le nombre et la variété allait se refléter dans les signes ; et comme pour signifier cette coupure, elle allait écrire, véritablement à l’écart de la langue du sujet : en quelque sorte dans une autre langue.

J’ai dit plus haut que la réponse à la question de la présence de la langue dans l’écrit ne pouvait être que paradoxale. Poursuivons, donc, en explorant un autre terme de ce paradoxe. Nous prendrons pour cela en considération la constitution de cet énorme corpus de caractères ayant fini par se constituer en chinois. C’est que nous allons bien y retrouver le phonétisme de la langue, et d’une façon qui pourra apparaître inattendue.

N’est-ce pas un défi à la raison, que là où tous les systèmes graphiques sont allés vers la simplification et la réduction du nombre de signes, le système chinois ait au contraire multiplié ceux-ci ? Et que non content de les avoir multipliés, il les ait multipliés dans des proportions aussi colossales ? Certes tout le monde n’est pas obligé, Dieu soit loué, de connaître les plus de 50 000 caractères existant dans le patrimoine complet des graphèmes. On l’a compris par un exemple donné ci-dessus, la plupart des mots du chinois, qui sont polysyllabiques, résultent de la combinaison de deux ou plusieurs caractères, de sorte qu’un nombre relativement restreint de signes peut entrer, par la combinatoire, dans la formation de mots infiniment plus nombreux. Il n’en reste pas moins qu’un niveau relativement élémentaire de lecture, en chinois d’aujourd’hui, demande la connaissance de pas moins de 2000 signes de base, que 3 000 est une norme plus courante dans le secondaire, et qu’un homme cultivé, ou de niveau universitaire, doit en connaître de 4 à 5 000. Comment peut-on considérer comme viable, aujourd’hui, pour une population dont les individus possèdent des capacités cognitives sont celles de tout un chacun, un système aussi lourd ? N’est-il pas un défi à la mémoire ?

Passons par des exemples.

Si vous observez la suite de caractères suivants :

份, 芬, 粉, 汾, 紛, 枌, 訜, 忿

vous remarquez facilement que ces caractères possèdent un élément en commun :分.

De même pour les caractères de cette liste :

侮, 海, 敏, 梅, 悔, 緐, 莓,

Nous remarquons donc que des éléments identiques se « recyclent » dans différents caractères. Ce phénomène est général dans l’ensemble du corpus des sinogrammes.

Maintenant si nous reprenons notre première liste, en indiquant les prononciations − lesquels incluent les tons, nous obtenons :

份 fēn, 芬 fēn, 粉 fěn, 汾 fén, 紛 fēn, 枌 fén, 訜 fén, 忿 fèn.

Nous comprenons donc que dans ces caractères, l’élément 分 est lié à une lecture, autrement dit qu’il a valeur de composante phonétique. L’apprenant retiendra donc plus facilement ces caractères, puisque d’une part il retrouve à chaque fois un élément commun dans chacun d’eux, et que d’autre part, cet élément commun apporte avec lui un principe d’organisation phonétique.

Les autres éléments qui composent ces caractères ne seront pas moins familiers à l’apprenant, qui là encore les retrouvera recyclés dans d’autres caractères. Ces éléments s’appellent les « clés », ou « radicaux ». Alors que l’autre élément apporte avec lui son phonétisme, les radicaux sont des éléments classificateurs, qui indiquent, d’une manière plus ou moins vague (et qui, rappelons-le charrie avec elle toute une histoire faite quelquefois de conceptions très autochtones, ou archaïques), le champ sémantique auquel se rapporte le caractère.

Ainsi :

Dans 份 fēn, qui signifie "partage", 亻est la clé de « l’homme »

Dans 芬 fēn, qui signifie "parfum", 艹 est la clé des « végétaux »

Dans 粉 fěn, qui signifie "poudre", 米 est la clé du « riz »

Dans 汾 fén, qui est le nom d’une rivière, 氵est la clé de « l’eau »

Dans 紛 fēn, qui signifie "embrouillé", 糹est la clé du « fil de soie »

Dans 枌 fén, qui est le nom d’un arbre, 木 est la clé du « bois »

Dans 訜 fén, qui signifie "bredouiller", 言 est la clé de la « parole », de la « langue »

Dans 忿 fèn, qui signifie "en colère", 心 est la clé du « cœur » (donc des sentiments)

On voit donc que ces champs sémantiques sont cohérents par rapport aux significations de ces caractères.

Nous avons vu plus tôt que certains caractères étaient des pictogrammes, d’autres des idéogrammes. Si elle s’était limitée à de tels types de caractères, l’écriture chinoise n’aurait jamais pu voir se multiplier ses signes commodément : ils auraient été, soit de l’ordre des dessins, soit de l’ordre de combinatoires d’éléments de plus en plus complexe, et le système aurait versé dans une économie inappropriable pour une mémoire ordinaire. Le système graphique chinois a pu multiplier le nombre des signes tout en restant dans une logique suffisamment rationnelle pour être assimilable et transmissible, parce qu’il a fini par reposer essentiellement sur ce type de caractères dits « idéophonogrammes » ou « syllogigrammes », composés grosso modo d’un élément apportant une indication phonétique et d’un autre (la « clé ») apportant une indication de champ sémantique. En fait c’est plus de 80 % du stock des sinogrammes qui est composé de caractères de ce type.

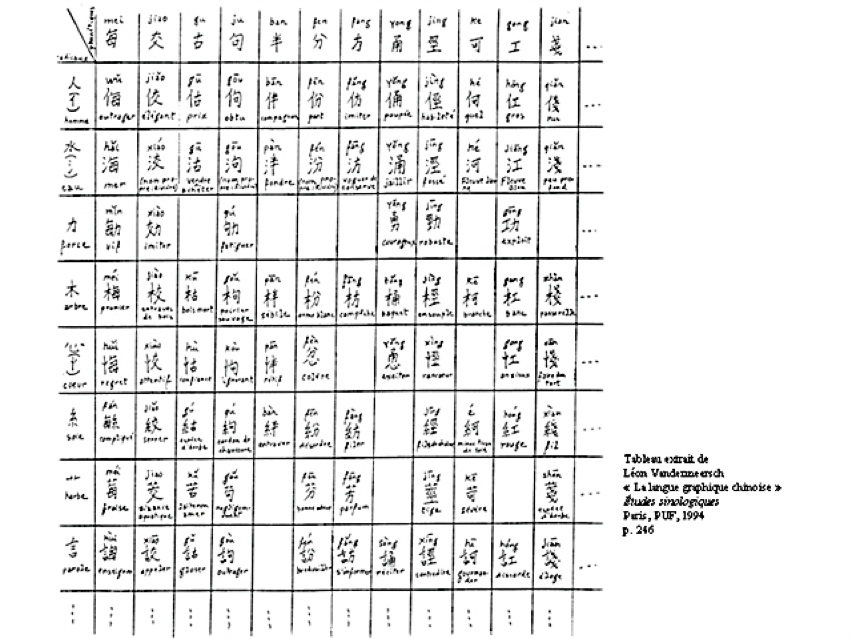

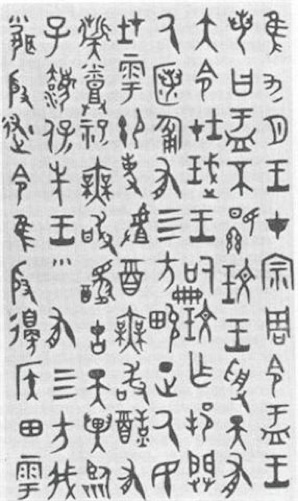

Comme dans le tableau ci-dessous (Ill. 7), on peut donc imaginer un graphique organisé sur deux axes, en abscisse et en ordonnée : sur un axe figurent les éléments « phonétiques », sur l’autre les « clés » : à l’intersection des lignes et des colonnes apparaissent ainsi des caractères à chaque fois bien différenciés, associant deux à deux les éléments présents au démarrage de chaque ligne et de chaque colonne. On imagine qu’avec, d’une part, en abscisse, une ligne de plusieurs centaines de graphes aptes à apporter leur phonétisme, et d’autre part, en ordonnée, une colonne de clés avoisinant les 200 étages, la combinatoire possible devient colossale.

Ces scribes, qui allaient orienter et organiser cette commode multiplication des graphies, nous font donc assister à cette chose merveilleuse de paradoxe, dans leur utilisation du phonétisme − puisque phonétisme il y avait bien. Dans les écritures anciennes que sont le cunéiforme mésopotamien et le hiéroglyphique égyptien, la découverte des propriétés phonétiques de l’écriture allait aboutir en bonne logique à une rationalisation par simplification des graphies et, surtout, réduction de leur nombre. Ainsi nos 26 lettres sont les descendantes, lointaines peut-être, et bien indirectes, mais incontestables, des quelque 500 graphèmes du suméro-akkadien. En Chine, l’exploitation des mêmes propriétés phonétiques de l’écriture allait conduire aussi à une rationalisation, mais aux effets inverses : celle d’une multiplication exponentielle des signes !

Il y a des raisons complexes, et assez délicates à étudier, pour lesquelles cette parfaite conscience du phonétisme présent dans l’écriture n’a pas abouti, en Chine, à s’en remettre finalement au seul phonétisme pour écrire la langue, au lieu que ledit phonétisme a servi de simple outil d’organisation des graphies, et a même permis de les multiplier. Il est certain qu’une partie de ces raisons est d’ordre magico-religieux. On a évoqué plus haut cette fascination qui a été celle des inventeurs de l’écriture chinoise pour le pouvoir de ces signes, qui, sursaturés de leur première signification divinatoire, étaient imprégnés des mêmes vertus profondes qui habitaient les choses et les êtres peuplant l’univers. Cette première orientation ne devait jamais disparaître. Pour les Chinois, le signe relevait de l’ordre des choses du monde, et non de l’ordre des mots, c’est-à-dire de la langue. Les idéophonogrammes pouvaient bien comporter un élément de la langue, cette caractéristique restait toute secondaire, de l’ordre du simple artefact organisationnel : ce qui était important, et restait intact, c’est que dans leur essence, ces caractères portaient les mêmes vertus magiques, le même pouvoir d’influer sur le réel, des premiers graphes, et au stade ultime, des anciennes craquelures divinatoires, produites par rien moins que les dieux et les ancêtres.

Si l’on creuse un peu plus avant l’analyse des sinogrammes, on s’aperçoit qu’il y avait d’autres raisons pour lesquelles le phonétisme ne pouvait pas servir à réduire les graphèmes à quelque chose qui fût pour les Chinois, à l’instar des lettres d’un alphabet ou d’un syllabaire, de l’ordre du pur signe, c’est-à-dire de la pure unité différentielle, de nature « arbitraire » ou « conventionnelle ». C’est que derrière le phonétisme se cache également une couche de signification. Celle-ci empêche le phonétisme de s’autonomiser comme relevant d’un ordre des purs signifiants linguistiques vs./ l’ordre de la réalité extérieure au sujet. Ce « décollage », dans le cas chinois, d’un ordre par rapport à l’autre, a été impossible.

Nous pouvons observer ce phénomène à partir du tableau que nous avons déjà examiné (Ill. 7). Nous avons dit à son propos qu’il comportait, en abscisse, un axe phonétique, et en ordonnée, un axe sémantique. Pourtant, reprenons notre colonne des mots prononcés fen. Quand il ne comporte aucune clé, le caractère 分 fēn a le sens de "séparer", "divisé", "épars". Maintenant reprenons les caractères qui comportent cet élément « phonétique ». 芬 fēn, "parfum", s’apparente tout à fait légitimement à la rubrique des végétaux 艹, mais un parfum n’est-il pas aussi quelque chose de l’ordre de ce qui se diffuse, se disperse ? 粉 fěn, la "poudre", relève du riz 米, mais c’est aussi, essentiellement, quelque chose où une matière a été brisée, divisée, pulvérisée. 紛 fēn,”embrouillé”, de l’ordre du fil de soie 糸, est par nature également de l’ordre du désuni, sans parler de 訜 fén, “bredouiller”, qui relève bien de la même désunion, de la même dispersion, quoique cette fois dans le champ du “langage” 言. Quant à la colère, 忿 fèn, n’est-ce pas une image adéquate que de la figurer comme ce qui disperse, voire, pourquoi pas ? pulvérise, désagrège le "cœur", les "sentiments" 心 ?

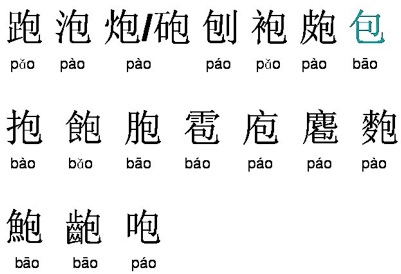

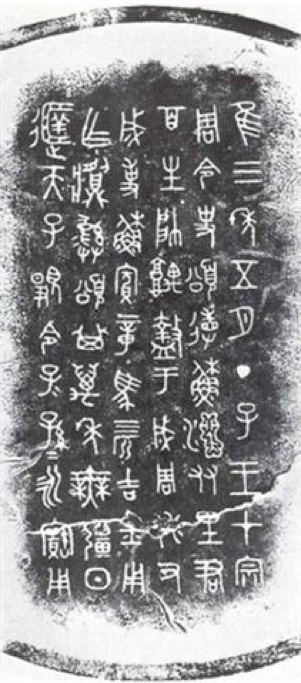

On le voit, l’axe phonétique est aussi un axe sémantique secondaire. Le phénomène révélé par l’exemple donné ici peut être étendu à l’ensemble du corpus des idéophonogrammes, du moins au niveau des étymologies − les significations des caractères peuvent évoluer considérablement au cours des âges, et il est souvent difficile de reconnaître cet axe secondaire, dans l’état actuel du corpus, sans en passer par les étymologies. Dans l’illustration 6, l’élément phonétique bao 包, apporte lui aussi son sémantisme ; il signifie originellement "embryon", "fœtus", puis "sac", ou "le contenu d’un sac" : de là la notion d’"enveloppe", de "sac", d’"enveloppement", que l’on trouve dans 泡 "bulle", 胞 "fœtus", 飽 "être rassasié", 袍 "robe", 抱 "prendre dans ses bras", etc. Il y aurait donc un rapport, sinon naturel, du moins implicite, entre le nom et la chose, et contenu dans ce que j’ai appelé cette « seconde couche », plus discrète, de sémantisme, cachée derrière le phonétisme : c’est en Chine, assurément, que Cratyle aurait dû s’adresser, pour trouver des arguments à partir desquels soutenir l’idée que les mots n’ont rien d’une convention… En tout cas, nous pouvons d’ores et déjà émettre une hypothèse : c’est que la présence ressentie de cette « seconde couche » allait bloquer définitivement toute possibilité de considérer le signe − fût-il doué d’une nature phonétique − comme indépendant de la signification : on ne s’engagerait jamais dans la voie d’une sorte de « sécularisation » des phonèmes, prélude à la simplification du système scripturaire. La sacralité de l’écriture chinoise devait certainement être préservée en partie à ce prix.

SUITE ET FIN DU TEXTE